|

Guerre et paix

Blessé 2 fois :

Par un éclat d’obus à la cuisse. Convalescence de rêve, à Domrémy-la-Pucelle, avec sa femme.

Et la seconde fois, par le coup de sabot, du mulet qui transportait son obusier, terrorisé par la déflagration d’un obus.

(Il s’est toujours souvenu de la haine, fulgurante, que lui a lancé l’œil de l’animal qui visait à la tête, lui fracassant la mâchoire et l’envoya à l’hôpital.)

On demandait des dessinateurs pour repérer les travaux des allemands sur les photos des « lignes », prises par nos aviateurs.

Un mulet et son talent lui permirent de sortir des tranchées de Verdun avec une cicatrice au menton, qui ne déparait pas son altière présence et un dentier payé par le gouvernement …

Il faisait parti des « Gueules Cassées ».

Armistice

Et puis, ce fut l’Armistice de la « Der des Ders » pas la Paix …

Grisé de bonheur, Marius 1° arrive chez lui : Antoinette n’y est pas !

Elle était à Vert-le-Petit, à terminer une robe de mariée …

Le travail remplaçait la guerre.

En équipe, tous les deux, ils reprirent le combat.

L’appartement se transforma : la salle à manger en salle d’attente, pour les clients, avec, dans l’alcôve, un lit pour Jeanne, la petite sœur, apprentie de la « patronne » et Minichette : (Marius II).

Le salon devint l’Atelier, avec, au fond, une commode pour ranger les tissus, et Marius II dessus, dans un coffre de machine à coudre retourné, avec un petit banc en travers, comme table, où le gamin se réfugiait pour dessiner des batailles, dans l’activité et les rires des couturières.

La chambre est le salon d’essayage. Pour Antoinette, Marius II est « fils ». Pour Jeanne, c’est « Minichette », pour le petit frère, Pierre et la petite sœur, Madeleine, il sera « Ten », et Marius 1° ne l’appellera jamais …

Lorsque l’on lui demandait « comment t’appelles-tu ? », il répondait « Masu », de là, Masquet : Zuquet, comme l’appelaient encore certains cousins.

L’Armistice fut signé, mais Marius Père aurait préféré la signature de la paix ; les combats de la guerre terminés, il revenait à la vie, avec ses deux estafilades.

Dans une relève, il avait croisé son petit beau-frère « Louis », mécanicien, qui, après avoir rencontré un petit profiteur de guerre, un gros salaud : « Alors ! T’as peur ? Tu te planques. ». Dans une relève, il avait croisé son petit beau-frère « Louis », mécanicien, qui, après avoir rencontré un petit profiteur de guerre, un gros salaud : « Alors ! T’as peur ? Tu te planques. ».

Il s’était engagé volontaire à 18 ans. On ne sait pas où il a été tué.

Il ne reste de lui, que son nom gravé sur le monument aux « Morts pour la France » et un pastel blafard où Marius père a mis toute la tristesse d’une jeunesse sacrifiée, pour des « vanité ».

Les combats de la Paix commençaient. Antoinette, dans son appartement-atelier avec sa machine à coudre mitrailleuses, habillait « chic » ses clientes.

Marius père avait retrouvé sa place de caissier chez Chappée : qui deviendra la Société Générale de Fonderie, Chauffage Central, et lui, un de ses représentants, et comme dans les tranchées, où il sculptait des cannes et gravait des douilles d’obus, pour oublier où il était, pour oublier son « gagne-pain », il peignait des tableaux et jouait avec son gamin.

Pour un Noël où il voulait lui faire un cheval en bois, dans la cave, la nuit, en cachette, mais n’ayant pas eu le temps de le terminer, le « Père Noël » ne lui apporta que la tête.

Cela suffit au petit Marius pour caracoler pendant un an, sur un pouf, la tête de cheval entre les jambes, à la poursuite d’aventures fantastiques.

Le cheval entier, à bascule, ne fut qu’une œuvre d’art de moindre intérêt, où l’imagination ne pouvait plus piaffer.

A deux, Marius et Antoinette payèrent rapidement toutes les hypothèques. L’atelier marchait à plein rendement avec la patronne, et quatre ouvrières. A deux, Marius et Antoinette payèrent rapidement toutes les hypothèques. L’atelier marchait à plein rendement avec la patronne, et quatre ouvrières.

« La Victoire en chantant »

Une expédition au bord de la mer, sur les routes d’époque, donna au « maréchal ferrant » de ce coin de Normandie, l’occasion de prouver son savoir faire pour changer une lame de ressort cassée et reforger l’ensemble, en une seule journée. Une expédition au bord de la mer, sur les routes d’époque, donna au « maréchal ferrant » de ce coin de Normandie, l’occasion de prouver son savoir faire pour changer une lame de ressort cassée et reforger l’ensemble, en une seule journée.

Il fallut envisager une voiture plus moderne, plus confortable, pour les routes vers la Savoie. Ce fut une Fiat (la Reine des voitures). Conduite intérieure, boiseries du tableau de bord, portes bouquets pour les places arrières.

Elle partit fringante, et en arrivant à Nevers, où habitaient des cousins d’Antoinette, elle marchait sur trois pattes. Elle était d’occasion. Elle avait coulé une bielle, avec un drôle de bruit de ferraille.

Deux jours de boulot, Marius et fils, avec les mécanos, pour la remettre sur ses roues.

C’était vraiment la Reine des voitures : … Chambéry, le col du Frêne, avec des ailes ! Et puis, au retour, encore sur trois pattes ?

Un mauvais orage arrivait.

Une route, à gauche, un écriteau « mécanicien », au bas de la pente, pas le choix … au fond de l’inquiétude.

L’homme de l’art, lentement ouvrit le capot, lentement, et, tout étonné, vit dans l’ombre, un fil d‘une bougie faire des étincelles contre le bloc moteur.

Voilà la cause de tous nos malheurs. Un ruban adhésif, et la Reine des voitures retrouva son titre.

Le « Chalet Tiennon », à la Compôte, n’était plus qu’à une journée de Paris, avec escale pour déjeuner chez des cousins savoyards, seuls fermiers, sur la grande plaine fertile de leur rêve.

Pendant que les femmes apprêtaient le déjeuner, nous allions admirer les épis de blé.

« Dans le meilleur des Mondes », tout allait pour le mieux.

A Vert-le-Petit, une vieille dame était partie dormir au cimetière, en laissant place de la Poste, une petite maison à vendre : une cuisine-salle à manger, avec une chambre à coucher construite sur une cave, où se trouve le puits, et coiffé d’un grenier. A Vert-le-Petit, une vieille dame était partie dormir au cimetière, en laissant place de la Poste, une petite maison à vendre : une cuisine-salle à manger, avec une chambre à coucher construite sur une cave, où se trouve le puits, et coiffé d’un grenier.

Un petit ruisseau coulait devant l’entrée, tournait au coin pour aller se perdre dans le jardin, en séparant la maison d’une petite grange, pour y mettre juste une chèvre.

Sur les idées de Marius 1°, un entrepreneur espagnol canalisa le ruisseau, pour relier la maison à la grange, par un passage avec lavabo pour se laver.

Dans le jardin, une nouvelle cuisine contre la maison, avec trois portes : une pour y rentrer par la maison, une pour sortir dans le jardin, et une pour monter l’escalier, qui passe au-dessus du coin « lavabo », pour y atteindre une petite chambre perchée sur la pièce principale, éclairée par deux fenêtres mansardées. Une donnant sur la cour de la Poste, l’autre sur le jardin, avec un style mauresque qu’instinctivement l’espagnol leur a donné.

A l’intérieur, au long de la grande chambre sur l’escalier descendant à la cave, recouvert de bastaings, « le garage », couvert d’une terrasse, appuyé d’un côté contre le mur de la chambre (donne accès au grenier) de l’autre sur le chemin extérieur qui donne accès aux jardins des « autres ».

La grande porte aux cinq panneaux ouvre sur la cour commune pour entrer la voiture dans le garage, et une petite pour passer par le jardin et entrer dans la maison, par la cuisine.

Antoinette prit possession du jardin pour le ravitaillement, avec le souvenir de savoir cultiver de son père, mort avant sa retraite, tué par un cancer à l’estomac. Antoinette prit possession du jardin pour le ravitaillement, avec le souvenir de savoir cultiver de son père, mort avant sa retraite, tué par un cancer à l’estomac.

Ne pouvant fumer dans la Poudrerie du Bouchet, il chiquait …

« Les Années Folles » pas pour tout le monde

Un voyage de reconnaissance de la Savoie, en train (dit de plaisir), la nuit, avec arrêt-toilettes aux gares importantes ; nous débarqua le matin à Aix les Bains, pour prendre un car essoufflé qui s’arrêtait dans les côtes, pour « refroidir » et déposa, au pont du Chéran, devant le chemin montant à la Compôte en Bauges, comme des émigrés : Marius 1°, Antoinette, fils et leur baluchon.

La maison, héritée du grand-oncle, n’était pas habitable. Les chèvres montaient sur le toit, pour brouter l’herbe poussée sur ce qui restait du chaume. La maison, héritée du grand-oncle, n’était pas habitable. Les chèvres montaient sur le toit, pour brouter l’herbe poussée sur ce qui restait du chaume.

Célina, une cousine, veuve de guerre, bonne du curé, prêta sa maison, avec un balcon, où « fils » organisait des courses d’escargots récoltés entre deux averses pendant les conversations entre parents et entrepreneurs, pour la renaissance de la vénérable ruine.

La vue sur la dent du Chat de Rossanne était superbe, comme celle de la vallée du Chéran, avec son échancrure du col du Frêne, celle de la dent de Ploven devant Charbon où les nuages se traînaient comme de vieilles guenilles.

Marius 1° acheta d’occasion une Dodion-Bouton, décapotable, qu’il révisa avec un copain mécanicien (à temps perdu) pour aller « librement » à Vert-le-Petit, ou ailleurs.

Fini les voyages en train, les retours à la tombée du jour, avec les valises sur la brouette, poussée par « papa Ranvier » pour aller à la gare de Ballancourt.

Fini les bonshommes dessinés par Marius II sur les vitres du wagon, qui pleuraient et dégoulinaient de partout en arrivant à la gare de Lyon.

Plénitude

La Maison Chappée était devenue la Société Générale de Fonderie, et Marius 1° un de ses représentants, spécialité chauffage central, en pleine expansion.

Situation assurée, Antoinette pouvait envisager de ne plus être patronne pour redevenir « maternelle ».

Le 3 pièces-cuisine du 4° étage du 39, devenu trop étriqué pour la nouvelle famille, enrichie de Pierre (dit Goudou) et madeleine (dite Zalide), se transplantent dans le 4 pièces-cuisine du 2° étage au 65 de l’avenue des Gobelins, en plein ouest sur le trafic des voitures.

« Goudou » était un solide gaillard avec un bon appétit.

Sa mère, bonne laitière, pouvait fournir.

Ça tombait à l’époque de la mode médicale, tous les enfants au même régime.

Avant la fin de la tétée, Antoinette était obligée d’arracher de son sein, son bébé hurlant de colère d’être privé de la fin de son repas, et le sein généreux s’engorgea et nourrit un anthrax douloureux.

« Goudou » en garda, toute sa vie, le syndrome de la faim.

« Zalide », très sage dans son maillot comme en chrysalide.

Impossible de demander à « fils », plus que le Certificat d’Etude.

Il entra à l’Ecole des Arts Appliqués pour faire « Publicité ».

Ayant bêtement (ou providentiellement) affiché la caricature du Préfet des Etudes, sur la vitre de la porte lui servant de cachette pour repérer les chahuteurs des couloirs. Fils fut renvoyé, dès sa première année de l’école artistique publicitaire, appréciée différemment par chacun.

Il passa le concours de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

Marius 1°, dépité de ne pas trouver le nom de son fils sur la liste des reçus de la section Peinture, fut interloqué de le trouver 1° sur celle de la sculpture.

« Enfin, c’était mieux que rien… »

En modelant une esquisse en terre sur un fond de bois, une maladresse envoya le travail de Marius II par terre, devant le professeur.

« Vous avez de la chance. » C’est ainsi qu’il fit connaissance de Paul Niclausse.

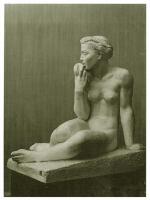

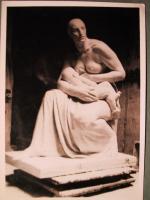

Sur le conseil de Niclausse, le directeur Léon Deshairs obtint une bourse d’études et le prêt de l’atelier libre, réservé aux sculpteurs ayant une oeuvre personnelle à réaliser. Ce fut une « Maternité » avec le superbe modèle Art Déco, la chanteuse aux accents populaires, Raymonde Chapitel, qui connu le succès, malheureusement sous l’occupation allemande.

Ce groupe fit sensation au Salon des Artistes Français, à l‘entrée, sous la verrière du Grand Palais, et reçu la médaille d’argent.

Elle fut achetée et fondue en bronze, devint à Metz, le monument « aux Mères Françaises » sur le socle resté vide, depuis la chute, en 1918, de la statue du soldat allemand qui trônait depuis la guerre de 1870. Elle fut achetée et fondue en bronze, devint à Metz, le monument « aux Mères Françaises » sur le socle resté vide, depuis la chute, en 1918, de la statue du soldat allemand qui trônait depuis la guerre de 1870.

Le plâtre, installé dans le fond du couloir du 1° étage des Arts Déco., pour accueillir les visiteurs du directeur Léon Deshairs, resta jusqu’au jour de sa retraite.

Un nouveau dirlo et un nouveau prof. De sculpture demandèrent son départ.

________________________________

Passant Bd Blanqui, Marius 1° vit au 39, une affiche « A louer ». C’était le local d’une fabrique de corsets, mise en faillite par la mode 1925 de la femme « garçonne » avec tout juste une ceinture pour tenir ses bas par deux attaches suggestives.

A l’origine, c’était l’atelier d’un peintre de « chromos » qui, ayant fait fortune, avait bâti cet immeuble avec, au 1° étage, son atelier éclairé par 3 grandes fenêtres venant d’un pavillon de l’Exposition Internationale (1889) où jaillit la tour Eiffel. A l’origine, c’était l’atelier d’un peintre de « chromos » qui, ayant fait fortune, avait bâti cet immeuble avec, au 1° étage, son atelier éclairé par 3 grandes fenêtres venant d’un pavillon de l’Exposition Internationale (1889) où jaillit la tour Eiffel.

Le rez-de-chaussée était occupé par une marchande de vêtements, qui installait son étalage les jours de marché.

En 1900, ce quartier de la Butte aux Cailles était encore la campagne. A bout de la rue des Cinq Diamants, en 1930, une ferme vendait du lait. De l’atelier on entendait le coq chanter, jusqu’en 1950.

Une petite chambre de repos, en symétrie avec un réduit doté d’un lavabo pour nettoyer les pinceaux et se laver les mains, de l’autre côté, donnant sur le palier de l’escalier.

Après un coup de peinture sur les murs, un double rideau devant la fenêtre cour pour le faux jour, quelques sellettes, une table à modèle, un gros poêle à charbon (la cheminée ne servait plus à rien) et l’atelier n’était plus un local.

Belmondo prêta une grosse sellette, et Marius II modela une « Eve » croquant le fruit défendu », et reçu pour ce pêché une des dernières médaille donnée au Grand Palais par la Société des Artistes Français. Belmondo prêta une grosse sellette, et Marius II modela une « Eve » croquant le fruit défendu », et reçu pour ce pêché une des dernières médaille donnée au Grand Palais par la Société des Artistes Français.

Un orage venait de l’est : « Les plus mauvais. »

D’accord avec Landowski, Niclausse conseilla à Marius de tenter le Prix de Rome. Il rentra aux Beaux-Arts dans l’atelier Gaumont, mais la guerre éclata !!!

Intermède

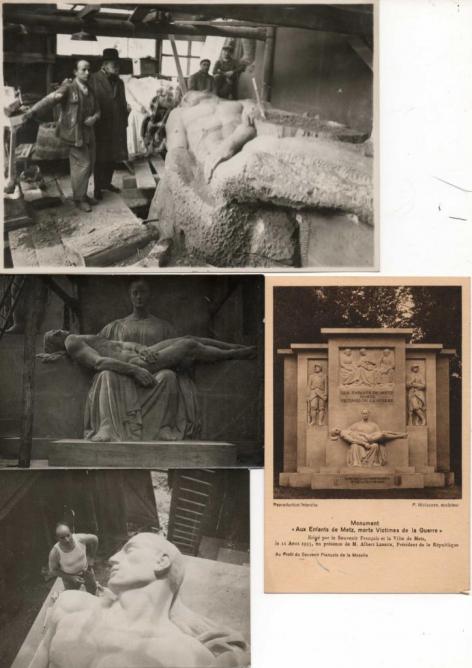

Une grande « piéta » laïque, devant un mur où était figurée (en bas-relief horizontal) « La Famille ». Une grande « piéta » laïque, devant un mur où était figurée (en bas-relief horizontal) « La Famille ».

De chaque côté, un poilu de la guerre 14-18 la protégeait, donnant deux verticales.

Cette composition de Paul Niclausse formait la maquette du monument aux Morts, que la ville de Metz avait choisie.

Pierre Dandelot , l’animalier, sur les cuisses de Raymonde, faisait le mort.

Niclausse ne pensait que son travail, perdit l’équilibre, et se cassa le poignet.

Raymond Coulon, appelé à la rescousse, ne s’en sortait pas, et Marius devait partir au service militaire.

L’amie de Niclausse, une chanteuse bretonne, connaissait l’amiral Bigot, attaché militaire à l’Elysée, obtint pour Marius un sursis, et à sa demande, de faire son service dans la marine.

Marius changea les proportions du torse de Raymonde, d’au moins 30cm, et la France ne fut plus écrasée par le cadavre de son fils.

Pendant que Niclausse, le bras bandé, dirigeait Raymond, pour le modelage des bas-reliefs, et par la suite avec Bourroux, le metteur aux points, la réalisation en pierre sur place. Marius était conducteur de voitures, à la caserne Guépin à Brest. Ne faisant qu’un an, il ne pouvait pas embarqué.

Ce fut mieux. Ayant décoré de peintures une salle pour une quelconque réception, il demanda, comme récompense, d’embarquer sur l’aviso qui partait pour la Norvège avec la Musique. Il n’y avait plus de place. Il partit sur la « Belle Poule » pour une balade, jusqu’à Saint-Malo, la ville fortifiée des corsaires. Ce fut mieux. Ayant décoré de peintures une salle pour une quelconque réception, il demanda, comme récompense, d’embarquer sur l’aviso qui partait pour la Norvège avec la Musique. Il n’y avait plus de place. Il partit sur la « Belle Poule » pour une balade, jusqu’à Saint-Malo, la ville fortifiée des corsaires.

Politique

Au Grand Palais, Pierre de Saint-Prix, petit fils d’Emile Loubet, tomba en arrêt devant une « Maternité » exposée à l’entrée du Salon des Artistes Français.

Sa puissance protectrice, comme un défi, l’impressionna.

Montélimar voulait honorer le plus illustre de ses enfants, Emile Loubet, Président de la République française, par un monument.

Elle avait pour cela, dans ses murs un sculpteur de grand talent qui acceptait de travailler pour cet hommage.

Pierre de Saint-Prix, en craignant le résultat, organisa un concours national pour le monument de son grand-père, avec, dans le jury, quelques sculpteurs des plus importants de l’époque.

Il invita à déjeuner dans un restaurant des jardins des Champs Elysée, le jeune sculpteur Marius Petit, pour le présenter à un architecte de ses amis, Germain Debré, et leur demanda d’étudier une maquette.

Marius pensa tout de suite dans ses souvenirs de vacances dans le midi, à une fontaine provençale, d’où jaillit le socle. Sur trois côtés en bas-relief ; les sujets imposés : « La Paix protégeant l’agriculture » d’un côté, « le Commerce et l’industrie » sur l’autre côté, « la Mutualité » derrière, dominés par « la France en marche ». Sur la face, le médaillon de Loubet, en bronze.

Il n’y avait pas de temps à perdre, et au concours le projet ne présentait que des dessins de l’ensemble, et une petite esquisse en terre cuite de « la France en marche ».

Elle avait fière allure et semblait inviter tout le monde à la suivre, mais bien discrète à côté de la maquette en volume du sculpteur montilien qui tenait le centre de l’exposition des œuvres : un escalier monumental de deux paliers, marqués de chaque côté par des groupes représentant les sujets imposés, et, sur le troisième, la ville de Montélimar, en montant la dernière marche, enlaçait du bras gauche la colonne supportant le buste du héros, et, du bras droit, lui offrait la palme de la gloire.

Quitte par la suite, à ne garder que le dernier étage, vu le crédit prévu pour la réalisation, sans compter les frais de cérémonies, apéritifs, banquets, etc …

Toute la ville défila admirer le projet montilien, incontestablement le plus beau, et hurla au scandale de la décision du jury parisien, qui imposait sa décision à une ville libre…

De Saint-Prix au Maire : « Vous vous plaignez d’avoir un chef d’œuvre. »

Le chantier fut toujours surveillé et, la veille de l’inauguration, gardé par les CRS de la gendarmerie.

Le lendemain, Albert Lebrun prononça un discours. Il pleuvait, la « Drôle de guerre » n’était pas loin.

A la mort de de Saint-Prix, la vengeance cassa la margelle de la fontaine provençale où étaient gravés, les noms du sculpteur et de l’architecte, et jeta le reste dans un coin d’un jardin public, où, Christian, le fils de Marius II, le photographia, cinquante ans plus tard, sans en connaître l’histoire.

Girondins contre jacobins.

Bruits de bottes

Un champ de 8 000 m2 était à vendre à la sortie de Vert-le-Petit, au début de la route de la poudrerie du Bouchet. Un champ de 8 000 m2 était à vendre à la sortie de Vert-le-Petit, au début de la route de la poudrerie du Bouchet.

Marius 1° l’acheta pour y construire un pavillon standard, Foire de Paris, modifié astucieusement pour ne faire sa maison, capable de loger confortablement sa famille agrandie.

Dans le prolongement du salon-salle à manger, une allée royale dans un grand terrain, descendait jusqu’au bout, bordée de deux rangées d’arbres fruitiers plantés par Fils.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De l’autre côté du Rhin, un dictateur ridicule, avec une petite moustache à la Charlot, tendait le poing, hurlait des injures, et imposait l’Allemagne en Rhénanie occupée par les français.

L’Angleterre garda son sang froid, pour entretenir la paix, le plus longtemps possible.

L’Amérique ne voudra jamais d’une Europe unie par une seule nation.

Elle était venue en 1917 contre l’unité allemande.

La France victorieuse de 1918, auréolée de sa devise : Liberté, égalité, fraternité, enrichie de ses « Impressionnistes », de son rayonnement intellectuel et de ses petites femmes de Paris, devenait concurrente.

L’Italie et l’Espagne, pour l’Amérique, contrebalançaient l’Allemagne, dressée contre la Russie des soviets.

Marius 1° ne voyait qu’une issue fatale, voyant la France ne penser qu’aux congés payés, aux 40 heures de la gauche, et la droite, favorable au réarmement de l’Allemagne contre la Russie des soviets.

Il pensa partir au Canada pour mettre sa famille à l’abri.

Antoinette avait acquis trop de biens par son travail, pour les abandonner tous à tout envahisseur.

Fils fut mobilisé à Cherbourg, pour garder un dépôt de munitions. Le soir, assis sur son fortin bourré d’explosifs, son mousqueton entre les jambes, il regardait les étoiles, en reniflant : il avait une crise de sinusite.

C’est en lavant ses mouchoirs dehors, à la fontaine, qu’il vit arriver : son père, sa mère, son petit frère et sa petite sœur. Tout le monde était bien triste. C’était la Drôle de Guerre.

Antoinette voyant le triste état de son fils, avait écrit à l’amiral Le Bigot.

Et puis, un ordre : Départ pour le service Auto de l’Amirauté à Maintenon.

Il n’avait pas été fait prisonnier, ni noyé en passant en Angleterre, ni en débarquant en Normandie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un matelot arrivé de Dunkerque dit que c’était effroyable.

Les avions en rase-mottes, les bombardements en piqué, la « cinquième colonne » d’espionnage, la panique, l’Exode …

L’amirauté, sans tarder, se replia dans le château, tout neuf, style XVII° d’un grand parfumeur, au bord de la Loire, barbouilla les façades trop blanches, pour les camoufler, et décrocha le lendemain pour Bordeaux.

A quelques kilomètres, dans une petite bourgade gasconne, que le Vert-galant avait honoré de sa présence : On attendait.

C’était les vacances. Un marin s’était noyé dans le petit gave où ils de baignaient.

Le soir les matelots sortaient avec les filles en exode.

Couché dans l’herbe, Fils montra les constellations à la petite amie d’un architecte parisien mobilisé, pendant qu’à côté, sa sœur cadette s’expliquait avec un autre matelot.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

« Vous conduisez l’amiral Le Luc, à Rethondes. »

Avec la seule voiture qui n’était pas cabossée, mais sans frein, ils remontèrent le flot de la déroute, la pagaille civile et militaire par un incendie.

Un petit tank, digne des Invalides, avec sa petite tourelle d’où sortait le canon d’une mitrailleuse, gardait le pont qu’ils devaient emprunter pour arriver dans « l’ordre allemand ».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Au pied d’une pyramide de pierre, un drapeau à croix gammée, trop court pour cacher entièrement, « un coq terrassant un aigle ! Ici fut brisé l’orgueil allemand. »

Un groupe de jeunes officiers allemands discutaient bruyamment.

« Hitler va construire un pont sur la Manche pour passer en Angleterre, et dans deux mois, la guerre sera finie. »

Plus loin, dans un camion, un soldat somnolait, appuyé sur son volant, sa mitraillette dans les bras. Il revenait de Pologne. « Partez, nous sommes surveillés. ». Un type à casquette plate s’avançait, les mains derrière le dos. Je suis parti.

Près du wagon historique où l’armistice de 1918 avait été signé, un plateau ferroviaire attendait la fin des pourparlers, pour emmener le trophée de la victoire, en Allemagne.

Sur le marchepied, un civil assis, la tête dans les mains.

- « Moi, Monsieur, j’ai été prisonnier en France, en 1917. L’Allemagne, elle est foutue, les américains vont arriver. »

Emmenée en convoi militaire allemand, il fallut beaucoup de chance, pour qu’à chaque ralentissement la voiture de l’amiral pu s’arrêter, sur les talus, où entre l’Exode, qui repartait.

L’amiral Le Luc restait imperturbable.

Retour à la terre

Isolés (toutes les filles de l’Exode étaient retournées dans la réalité, avec leurs parents), Marius se retrouvait avec ses deux copains, sans nouvelles de leurs familles.

« Lucien », gai, profond, intelligent, entré aux Pompes Funèbres de la ville de Paris, parce qu’il fallait gagner sa vie. « Lucien », gai, profond, intelligent, entré aux Pompes Funèbres de la ville de Paris, parce qu’il fallait gagner sa vie.

Après son certificat d’étude un de ses professeurs était venu voir ses parents pour leur demander de le laisser poursuivre des études secondaires, mais ils refusèrent par principe « d’égalité », parce que son frère avait raté tous ses examens …

Lucien restera un petit fonctionnaire et son frère devint un brillant homme d’affaires.

« Roger », un décorateur tapissier, avait choisi le métier de celui qui avait la plus belle voiture du quartier, et s’était attaché à celui des conducteurs de l’Amirauté, qui avait décoré le réfectoire à Maintenon. « Roger », un décorateur tapissier, avait choisi le métier de celui qui avait la plus belle voiture du quartier, et s’était attaché à celui des conducteurs de l’Amirauté, qui avait décoré le réfectoire à Maintenon.

La Marine démobilisait les agriculteurs.

En Savoie, Marius avait un coin, en zone libre, pour attendre des nouvelles.

Il se fit démobiliser, comme fermier, avec ses deux copains, comme ouvriers, et en uniforme, le sac de marin sur l’épaule, le béret « anonymisé », sans ruban, débarquèrent à la Compôte « au chalet Tiennon ».

Il faisait toujours un temps de vacances.

Le cousin Carroz, trop vieux pour être mobilisé (fils trop jeune) leur donna la clef de la maison des vacances.

Roger pensa qu’avec tous les prisonniers ils n’auraient pas de mal à trouver du travail dans la scierie, pour gagner un peu d’argent.

Lucien et Marius, majoritaires, imposèrent l’ascétisme, pour tenir en liberté, le plus longtemps possible : suppression du vin, et polenta au lait comme base nutritive.

Pour la fête de Roger, ils lui offrirent une bouteille de vin. Il en pleura.

Marius décida une visite au curé, pour le rassurer sur les matelots débarqués au milieu de ses ouailles, privées de maris.

Ils se promenaient dans la montagne, se baignaient en caleçon dans les torrents, et donnaient un coup de main pour rentrer les foins aux montagnards qui en avaient besoin.

Un jour, ils passèrent par le col de Charbon, pour prendre un bain dans le lac d’Annecy.

Lucien reçu une lettre rassurante de sa femme, et Roger, sans nouvelle, partit. (En arrivant, il apprit que sa femme et son fils avaient été tués, par les avions italiens, à la campagne où il les avait emmenés, pour les mettre à l’abri.)

Après encore quelques jours à la montagne, Lucien, son sac de marin sur l’épaule, dit au revoir aux vacances.

Marius resta seul à se demander où pouvaient se trouver tous les siens ?

En fin d’un après-midi, une voiture, en tirant une autre, s’arrêta devant les granges.

C’était « l’Arche de Noé », à roulettes. Marius 1° au volant d’un véhicule où s’entassaient, Antoinette, Zalide, des cartons, des valises, des tapis et un chat.

Derrière, au bout d’une corde, un autre véhicule, conduit par un gamin de 16 ans, Goudou, avec une chèvre, des poules, des lapins et un canard.

Le pauvre Goudou était exténué, ravi d’être là, mais pas étonné.

Incroyable ! Qu’ils soient tous arrivés en bon état, après ce tour de France, acrobatique, entourés de tous les dangers …

La guerre était déclarée.

Coupés de leurs ressources financières par la ligne de démarcation, il ne leur restait pour vivre, que la location des près et du jardin de la Compôte.

Avec les tickets, c’était la famine. Marius 1° demanda que les locations soient payées, en partie avec des fromages.

Les « bonnes âmes », en passant, leur apportaient des légumes, mais pour les pommes de terre, il fallait attendre la mort du cochon …

Rapidement, les femmes s’organisèrent pour fournir à Antoinette des étoffes troquées au Marché noir, pour qu’elle leur fasse des belles robes de parisiennes.

La pénurie d’essence obligea nos « chercheurs » à trouver une solution.

« Le gazogène » pour faire marcher les voitures au « charbon de bois ».

Le gouvernement de Vichy, créa « les Chantiers de la Jeunesse ».

Encadré militairement, les jeunes de la région lyonnaise, pendant un an, purent manger à leur faim, en faisant du « charbon de bois », les sports d’hiver, et d’été, en respirant le bon air de la montagne.

« Fils » proposa ses talents aux chantiers de jeunesse du Châtelard.

Le chef de Courson l’embaucha pour sortir « Le Courrier des Bauges » illustré et, toutes activités artistiques avec l’aide de deux jeunes, pour les tirages à la Ronéo.

Avec un sculpteur sur bois, réfugié lorrain, ils firent en collaboration, un Christ en bois, plus grand que nature, pour une messe en plein air. A un rassemblement des chantiers, où il rencontra le Père Riviers de Monny (Il avait de l’allure avec sa soutane demi-cuisse sur sa culotte de cheval et ses bottes.) qu’il avait connu à l’occasion du Pavillon de la Société des nations où il avait fait le groupe des Cinq Parties du Monde, protégeant ‘l’Arbre de la paix ». (Ça n’avait pas été très efficace.)

Le Christ est actuellement au-dessus de l’autel de l’église du Châtelard. Le Christ est actuellement au-dessus de l’autel de l’église du Châtelard.

Marius 1° était amer et soulagé d’être arrivé là, tous rassemblés.

L’hiver fut digne des calamités historiques. Avec Fils, ils abattaient des arbres dans la montagne, qu’ils traînaient dans la neige pour des flambées fumantes, sans dégeler l’intérieur de la porte d’entrée.

Beau Noël de minuit, avec église aux vitraux illuminés par tous les cierges de la foi, et les petits bonshommes et les petites bonnes femmes qui marchaient vers elle comme des santons dans la ouate blanche.

Marius 1° peignit de beaux paysages de neige, et les allemands occupèrent toute la France.

Plus de ligne de Démarcation.

Il partit revoir Paris.

« Les Chantier de Jeunesse » se disloquèrent entre la résistance et la collaboration.

Fils rejoignit son père qu’il trouva en triste état. Il ne vivait, volontairement, qu’avec les tickets de « sous » alimentation.

Avec son fils près de lui, tout changea. Il s’ingénia pour trouver en plus des tickets des nourritures insolites, des pousse-pieds, des rutabagas, du foie de thon. Mouffetard était devenu la savane inconnue à prospecter, pour subsister. Quelques colis envoyés par Antoinette y contribuaient.

Marius 1° s’était présenté à la Société Générale de Fonderie, où il fut très mal accueilli. On n’avait pas besoin de lui. Sa place était prise par un jeune qui l’accusa de collaboration, et on lui offrit un poste dérisoire, qu’il refusa.

Il se mit à peindre des portraits de grands hommes dont les cafés parisiens avaient pris le nom comme enseigne.

Il fit Beethoven, Murat, qui ne furent qu’exercices réussis, sans les présenter à des clients potentiels.

Il partit chercher, Antoinette, Goudou, Zalide et la chatte, dans la meilleure des voitures restées en Savoie, bourrée de provisions, pour les déposer à Vert-le-Petit.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Niclausse, en lorrain connaissant les allemands, n’avait pas accepté le voyage à Berlin, sous le prétexte de libérer des prisonniers.

Despiau participa et s’en repentit.

C’était organisé par Paul Belmondo, qui, mobilisé à la « Grande guerre », avait pensé, après l’armistice, à rapprocher les deux pays, dans une paix respectable, entre artistes, pour commencer.

Il rencontra Arno Brecker pour reprendre cette belle idée.

Les Allemands de 1942, ne pensaient qu’à la domination et Arno Brecker fut chargé d’un projet gigantesque, de groupes grandioses sculptés qui devait immortaliser la victoire allemande sur la route de Berlin à Moscou.

Deshairs n’était plus directeur, remplacé par l’architecte Tournon qui en profita pour supprimer la section Architecture des Arts Déco. Qui, plus technique, concurrençait dangereusement celles du Prix de Rome des Beaux-Arts.

Lorsque Deshairs, encore directeur, proposa à Marius II, un poste de professeur, celui-ci, intimidé, se sentit incapable de transmettre un don, un instinct, à un autre. Il refusa.

Pierre Dandelot sauta sur l’occasion qui le dépannait financièrement, et le valorisait à ses propres yeux, et aux autres professeurs du Jardin des Plantes.

La bicyclette retrouva sa royauté, en reliant la cité à la campagne.

Marius 1° abusa peut-être, là, des ses forces : revenant un jour, à pied, d’Orly, avec sa bicyclette crevée, à la main.

Marius, le sculpteur, reprit le thème de la naissance de Vénus (inachevée et gelée dans son atelier pendant le premier hiver de la « Drôle de guerre ») pour décorer le hall d’entrée d’un Institut de beauté.

A l’inauguration, tous ceux qui avaient travaillé, se groupèrent, en douce, pour se taper la cloche, copieusement, entre eux.

Ils cuvaient cette ripaille, sans ticket, quand on vint les inviter à dîner à l’Hôtel Ritz, de la part de la patronne de l’institut. (En réalité, c’était son amant, homme d’affaires combinées avec les allemands, qui payait.)

Ce fut un moment surréaliste. La maman de la patronne, rafistolée en public pour la publicité de l’efficacité de la maison, commençait à retrouver son âge, parmi les convives en goguette.

L’homme d’affaires sanglotait contre les injustices et la patronne restait seule maître à bord.

A la fin, un garçon d’hôtel, pris Marius sous le bras, le lâcha en l’accompagnant dans des couloirs mouvants de droite à gauche, jusqu’à un lit qui tournait en rond. A un de ses passages, Marius se lança dessus et se réveilla dans une chambre inconnue où il faisait jour.

Sur la table de nuit, un téléphone lui permit de rassurer son père.

Il fut surpris en voulant s’habiller de trouver dans l’armoire, son manteau soigneusement posé sur un cintre, ainsi que sa veste et son pantalon laborieusement accroché, une jambe pendante et l’autre ratatinée …

Il n’avait pas mal à la tête, ni la gueule de bois !

En descendant l’escalier pour s’en aller, il croisa des officiers allemands, regard fixe, raides comme des automates.

Ça lui rappela l’exposition où il avait mis une grande sanguine. La vendeuse de la galerie lui dit que ce dessin avait intéressé un officier allemand, mais le trouvait trop cher, lui demandait un rabais. « Mais ! Ils sont pires que les juifs ! » Ça scandalisa la vendeuse qui perdait un client. Ça lui rappela l’exposition où il avait mis une grande sanguine. La vendeuse de la galerie lui dit que ce dessin avait intéressé un officier allemand, mais le trouvait trop cher, lui demandait un rabais. « Mais ! Ils sont pires que les juifs ! » Ça scandalisa la vendeuse qui perdait un client.

Quelques jours plus tard, il reçut une convocation pour une visite médicale avant son départ au « Travail obligatoire en Allemagne ». Pensant à une erreur, il rassura le médecin sur sa santé, et, se mit en quête de trouver, par ses relations, un moyen d’échapper à ce piège. Sans résultat. Chacun avait ses problèmes.

Restait la cavale.

A l’ultime convocation, avant son départ, il protesta, invoqua « l’erreur », aucun artiste contraint à cette obligation.

Le secrétaire qui le reçut l’écouta gentiment, souriant, les coudes sur le bureau, les mains à plat sur des papiers.

« J’ai eu un copain sculpteur avec qui j’ai passé des moments inoubliables. …Votre dossier, je ne l’ai jamais vu. »

Marius n’en demanda pas plus et partit en courant, sans même penser à remercier ce protecteur des artistes.

Il comprit, à ce moment là, qu’il avait encore de la chance, revit la colère de la vendeuse de la galerie, imagina celle de l’officier allemand qui ne pouvait digérer le « pire que les juifs » et sa vengeance avec le service obligatoire.

Retour sur la terre.

Les images se superposent, bicyclettes, les routes, les convois d’allemands, les alertes, les avions, une piéta dans l’atelier, des pommes de terre à biner, une chèvre en passant goinfre une greffe de 2 ans.

Marius 1°, par nécessité, pour nourrir sa famille, tue maladroitement un chevreau : l’assassinat d’un innocent … affreux, … horrible !

Le sculpteur, Raymond Coulon, s’était évadé, dégoutté par l’attitude du commandant du stalag, dont il avait fait le buste, espérant que, comme récompense, il aurait sa libération. Cet officier, fier de son buste, (un prisonnier français lui avait dit : « Beau buste pour la veuve. ») chercha, trouva la plus haute marque d’estime.

Un jour d’hiver, il convoqua Raymond, lui ouvrit la porte de sa voiture, le fit asseoir à sa place. Lui mit sa couverture sur les genoux, s’assit à côté du conducteur, et, pendant une heure, roula dans la plaine gelée … Raymond n’y vu qu’une connerie, et avec la complicité des copains, s ‘évada, et avec une chance ahurissante, est arrivé à Clermont-Ferrand retrouver sa famille, et son travail.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le jour se lève.

Les baignades dans les marais avec « Janick » dans l’eau, les escadrilles d’avions vers l’est, leur traines de mariées blanches sur le ciel bleu.

DCA, les cerises, le chaud, le froid, « Janick » sur les patins, ils ont débarqué.

C’est la libération, « Janick » à la sortie de la messe. « Ils sont à Chartres ».

Marius demande à son mouleur de mouler la Piéta, saute sur son vélo ; route encombrée de convois, d’autos, de camions allemands, des sentinelles, doigt sur la gâchette, gardent les petites routes, déviations …, enfin la campagne, le calme, les petits oiseaux, le clocher du village, enfin toute la famille réunie.

« Ils sont à Paris »

Les soldats ne sont plus oppresseurs, ils sont libérateurs. On mange des boîtes de corned-beef, des donnets, Janick, « oui, oui », compatissante donne à Marius, le cassé, des paquets de cigarettes anglaises.

A la maison, Marius 1° revit.

Antoinette continue à jouer à la fermière.

Pierre (Goudou), ayant attrapé le virus du théâtre, à la Compôte, de Monsieur Petit, instituteur, directeur, animateur de l’école libre, d’Ecole, où il avait formé une troupe théâtrale, avec Pierre comme un de ses acteurs, est au conservatoire de la rue Blanche, comme élève.

Madeleine (Zalide) a trouvé un job chez les américains.

Janick, oui, oui, vient déjeuner à la maison, avec Margareth, directrice de la Red Cross et des soldats ravitailleurs. Janick, oui, oui, vient déjeuner à la maison, avec Margareth, directrice de la Red Cross et des soldats ravitailleurs.

Marius déjeune chez les parents de Janick « oui , oui », le jour où Mme André invite Ginette Saigne pour la lui présenter, Marius ne voit que Janick.

Raymond doit présenter une maquette pour le concours du Monument du Souvenir à Clermont-Ferrand. Sec d’idée, il demande à Marius de le faire avec lui. Marius pond une esquisse. Raymond l’améliore. Ils gagnent le concours.

Plusieurs années d’assurées …

Qu’en pense Janick, oui, oui. ?

Antoinette fait une belle robe pour Janick.

A la Mairie de Vert-le-Petit, au bras de Marius, Janick « oui, oui », à l’église, assise au milieu sur deux chaises, Janick, à côté de Marius, dit « oui, oui ». On est au mois de juillet. Il fait froid. Dans la chambre de l’atelier, il ne fait pas chaud.

Oui.

Le reste, tout le monde le connaît.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

|